アメリカのサウスランド社に派遣されたセブンイレブン・ジャパンの創業メンバーたちは、現地で夜ごとに集まって「学んだことを日本でどうやって生かすか」について議論を重ねていました。

全員が日本に戻ると、この議論はさらに活発になります。

多くのメンバーは、アメリカで学んだことに当初固執していました。

ところが「言い出しっぺ」の鈴木氏だけが、サウスランド社の方法をそのまま日本に適用できるとは限らないと考えていました。

アメリカの『7-ELEVEN』を換骨奪胎して日本に導入

日本とアメリカでは小売業や土地や品物など、あらゆる条件が異なっています。

アメリカでセブン・イレブンが発展した理由の「根本」を理解し、それを実験しながら日本で応用するというのが重要なことだと鈴木氏は主張しました。

中でも有名なのが、「あんまん・肉まん事件」と呼ばれているもの。

アメリカのセブンイレブンでは、ハンバーガーやサンドイッチなどのファーストフードを扱っており、いつでもすぐに温かい食べ物が食べられるということで人気でした。

それを日本でどうやるかという話になったとき、多くのメンバーは「そのままやればいい」と考えていたそうです。

その中で鈴木氏だけが、「いや、日本ではそれはあんまん・肉まん、寿司、おにぎりと解釈すべきだ」と言い出します。

今となっては当然のような気はしますが、他のメンバーは「そんなバカな」という顔をしていたそうです。

フランチャイズ・システムの作り方についても議論がありました。

アメリカのセブンイレブンでは、本部であるサウスランド社が物件を開発し、店舗や設備ごとに加盟店オーナーに貸し出すという「マクドナルド・スタイル」を取っていました。

このやり方だと、最初にベストな立地条件さえ決められれば、あとはベストなオーナーさえ選べば確度高く店舗を運営することができます。

フランチャイズではあるものの、主導権を本部側に残しておけるわけです。

ところが日本の場合は、すでに「パパママストア」が無数に存在していました。

彼らの存在を無視して、勝手に新しい店舗を開発していくことは「既存小売業との共存共栄」という創業の理念に合わないことでした。

実際に、サウスランド社から派遣された「立地のスペシャリスト」が選んだ店舗が失敗したということもあり、「日本ではどうすべきか」というのを新たに考え直さなくてはならなかったのです。

このように、具体的な方法論については日米で違いはありましたが、コンビニストア経営における原理・原則については共通のものがあり、それについては鈴木氏も変えようとはしませんでした。

記念すべき第一号店は若手オーナーの「酒屋」

苦労の果てに立ち上がったセブンイレブン・ジャパンですが、第一号店舗となったのは直営ではなく、フランチャイズ店でした。

1973年11月、発足したばかりのヨークセブン宛てに、豊洲の酒屋さんから手紙が届いたのです。

差出人の山本憲司氏は、当時24歳の「山本茂商店」の2代目。19歳で父親に死別して家業を引き継いでいました。

それまでの酒屋は、問屋頼りで物を並べていれば売れる時代でした。

ところが色々な専門誌を読んで勉強するにつれ、やがて今までのようにはいかない時代がくるということが分かってきました。

アメリカの小売業界の実態なども知った山本氏は、知れば知るほど自分の商売の展望に疑いを持つようになります。

ある時、専門誌に紹介されていたセブンイレブンの名前を知り、「いつかはこういう店をやるしかない」と記憶します。

やがて、そのセブンイレブンが日本にも来るということを日経流通新聞で知り、さっそくヨークセブン宛てに手紙を書いたというわけです。

宛先が分からなかったので、「イトーヨーカ堂内セブンイレブン係様」と書いたとのこと。

ヨークセブン内でもフランチャイズチェーンを展開する予定はありましたが、まずは直営店で実験的にやってからフランチャイズ加盟を募集する、というのが常識的です。

ところが、山本氏の手紙が届いた時にはまだ直営店を一つも開いていませんでした。

12月、本部にいた岩国修一氏が、豊洲にある山本氏の店を訪れて「今はまだフランチャイズをやれる段階ではない」と話しました。

ところが、山本氏の方が「絶対大丈夫」と自身をのぞかせ、やる気満々の意思を伝えたそうです。

1974年1月、サウスランド社から派遣されてきた人物とともに、「セブンイレブン」一号店の立地を決めるべく、いくつかの候補地を回りました。

その結果、山本氏の店が第一号店としてオープンすることになったのです。

周囲の反対を押し切って第一号店をフランチャイズ店にしたのは、またしてもリーダーの鈴木敏文氏でした。

鈴木氏によれば、「セブンイレブンをフランチャイズで展開するというのはもう決まったことだ。だったら直営店で試すんじゃなくて初めからフランチャイズでやって成功させた方がいい。そうじゃなきゃ意味がない」と言うのです。

フランチャイズ店というのはヨークセブンにとって「他人の店」であり、甘えを持って取り組むわけにはいきません。

その厳しさを持ってコトに当たらなければ、数千店舗を展開して成功することはできないとして、初めからハードルを上げたというわけです。

しかし、山本氏にリスクを取らせるわけにはいかないということで、失敗した場合の責任はヨークセブンが負うことにしました。

酒屋時代の粗利益額は保証するし、もしも失敗したら元に戻して、それなりの補償も支払うというのです。どちらもヨークセブン側から申し出たとのこと。

40日間の改装工事を経てオープンした第一号店舗は、業界の大きな話題となります。

ダイエーの中内功社長(当時)も見学に訪れています。ダイエーは1975年6月に「ローソン」第一号店をオープンしており、コンビニ展開を当時から考えていたようです。

酒屋からセブンイレブンに切り替えてから客層が代わり、若い男性客が6割、子供が3割というふうに子供と男性が増加。

それまでは主婦と中高年男性が主流だったため、客層が大きく若返ったというわけです。

年商も、初年度は1億8,300万円、2年目は2億4,200万円、3年目は2億7,500万円、4年目は3億2,000万円と拡大を続け、酒屋時代の1億円強からみると3倍もの増収となりました。利益も2年目で倍増したそうです。

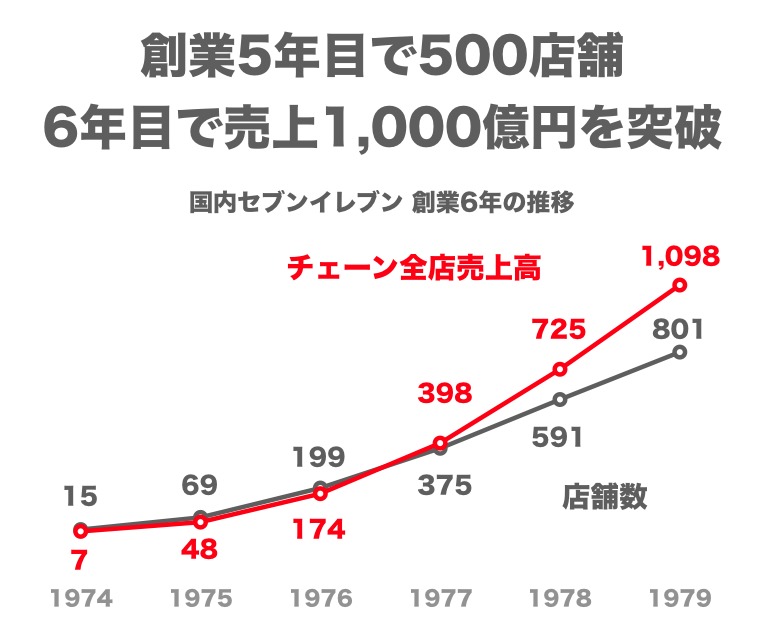

創業から6年でチェーン売上1,000億円を突破

酒屋時代、売上の半分は「配達」からきていましたが、それをやる必要もなくなりました。

山本氏の店舗が大成功したことで、知り合いの店舗オーナーからも「セブンイレブンに加盟するか迷っている」と相談されることが増えたとのこと。

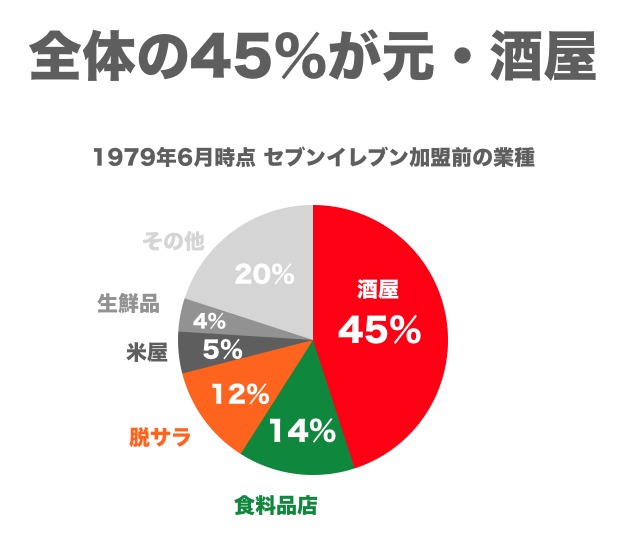

1979年時点でのフランチャイズ加盟店の「加盟前の業種」をみると全体の45%が「酒屋」となっています。

もともとの数の多さもありそうですが、山本氏の成功が火をつけた部分もありそう。

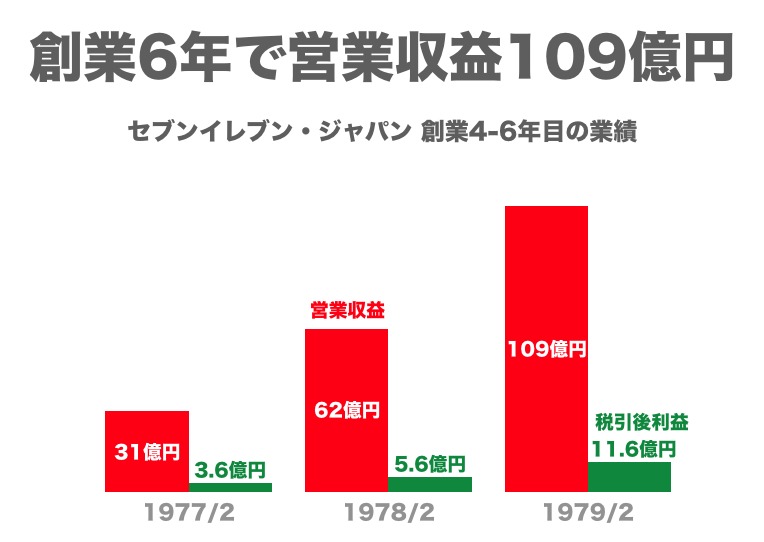

結果として、創業から5年目の1978年度には店舗数が591に達し、6年目の1979年度には売上1,098億円まで拡大。

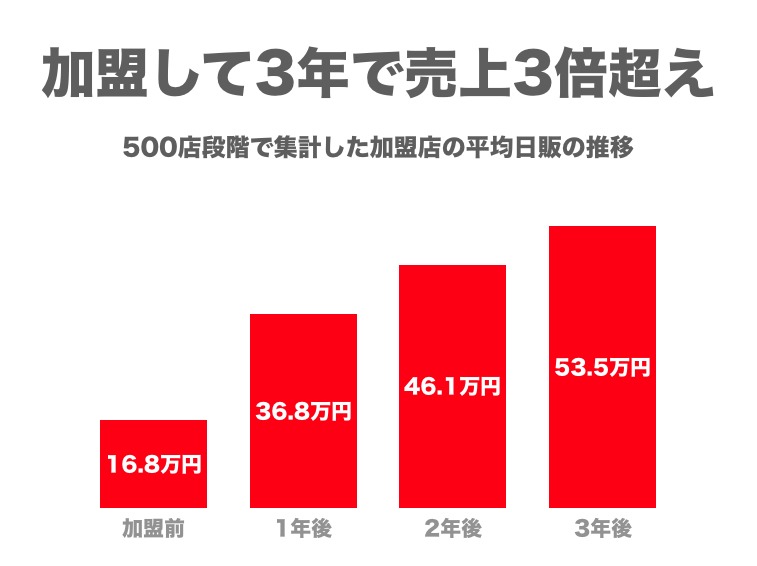

500店舗段階で集計した加盟店データでは、次のような記録が残っています。

加盟前の平均日販は16.8万円でしたが、そこから3年で53.5万円と3倍以上にまで伸びているのです。

全体の「平均」として、セブンイレブンに加盟すれば売上が3倍に増えるというわけです。中には5倍に増えた加盟店もあったそうで、こうなると加盟しない方が損です。

当時の規定では、粗利益のうち45%が「セブンイレブン・チャージ」として本部に支払われていました。

オーナーは、残り55%の中から人件費、法定福利費などの費用を支払う必要がありました。

当時のセブンイレブンでは売上平均が1.6億円ほどで、粗利率が25%程度でしたから、オーナーの取り分は平均して2200万円。

そこから差し引かれる年間の諸経費は500万円から600万円くらいと言われ、平均して1,500万円くらいはオーナーの手元に残ることに。

さらに、セブンイレブン自身は粗利益1,100万円の「最低保証」をしいていましたから、うまくいっていない場合でもある程度の収入は保証されていました。

しかも当時は1979年ということで、バブルが来るよりも10年くらい前のことです。

セブンイレブンに加入すれば、かなりの高所得を稼ぐことができたということになります。

営業収益も100億円を突破し、史上最速で東証2部に上場

近年は、「セブンプレミアム」をはじめとしたセブンイレブン自身の「商品開発力」が注目されることの方が増えています。

しかし、創業初期のセブンイレブンにとって重要なのは「加盟店を増やす」ことであり、そのためには「加盟店に稼いでもらう」ということがとても重要でした。

そして、これこそが鈴木敏文氏がセブンイレブンの開始前に夢見ていた「中小小売業との共存共栄」であり、小売店としてすごいスピードで成長できた理由の一つです。

1979年の秋、セブンイレブン・ジャパンは設立からわずか6年間での株式上場を成し遂げます。

これは当時の株式上場最短記録であり、小売業としての成長スピードでは今でも他に類を見ません。

上のグラフにある利益は「税引後」ですから、税引き前は20億円近い利益があったはず。

つまり、これだけの高成長でありながら営業利益でも20%近い利益率を誇っていたことになります。

今回は、今では当たり前の存在として日本のほとんどの地域に展開されている「セブンイレブン・ジャパン」の創業の軌跡についてまとめてみました。

セブンイレブンが日本社会に与えている影響はものすごく大きいですから、今後もちょいちょい同社の凄さを整理してまとめていきたいと思います。